|

|

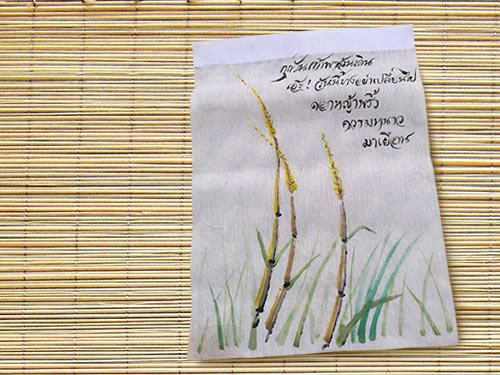

課程中,老師邀請學員借用日本俳句形式進行藝術創作,圖為學員Paween Mahanago的泰語作品,譯成中文是:「每天腳步四處溜,今天某處變異,涼風至。」 每首詩只有三句的日本傳統文學體栽展現“小”和“簡單”的內涵,相對於現代人透過忘碌多為來尋找意義,簡單的俳句蘊含深刻,助我們慢下來與自己的心靈對話。 |

文 / 張睿

|

編按: 張睿在北京木蘭花開文化發展中心工作,關注打工者群體。在2016年,在社區伙伴支持下,她參加了由泰國Ecovillage Transition Asia(ETA)與INEB合辦的領導力培訓課程。課程共有21個單元,為期6個月。作者參加了當中兩個單元 – “生態 – 學習亞洲傳統中生態觀的智慧”及“政治經濟 – 結構暴力和出路”。本文是她課後的心得與體會。 為方便閱讀,社區伙伴編輯修訂內文小標題後,以下按小標題分為六個鏈結,按下小標題鏈結即讀到相關段落。 |

| + 擊點放大圖片 |

|

| 辻信一老師在分享學習訊息。(張睿) |

- 楔子:感悟與得力之基——靜心

- 由"叢林法則" 到 "自然法則" ——由我執到無我

- 命名世界、執著與隔離斷裂感——不察物我互聯

- 在全球壟斷下探索社區經濟——對經濟學的省思

- 西方經濟學vs佛教經濟學——利潤、欲望、市場vs適足、共生、幸福

- 我的社區工作那麼小——價值卻在行動中

楔子:感悟與得力之基——靜心

很久沒有這樣的學習,放下一切牽絆,工作、家庭與孩子,完全只是以“我”為主體的投入學習。所以這是一次非常愉快的學習,學習的印像深刻,學習體悟也不少,學習的整個過程是滿滿的幸福。

當我去回憶整個學習過程為什麼給我這樣的愉悅,與我在北京的城市生活相比較,其最大的不同在哪裡?

在泰國的學習,我的身份很單純是一個學習者,我的身體很放松,我每天早晨聽到小鳥的叫聲就起床,我會去跑步,我會不由自主的深呼吸,我自然的想要舒展我的身體,我可以很自然的進入禪修,我也不會吃的特別飽,也不會特別渴望吃肉……總之我的身心是一種放松自然的狀態。

我在北京城市的生活,我認為已經是在按我自己選擇的方式生活,可是每天仍然疲憊不堪,鍛煉身體是一定要計劃的,因為不鍛煉似乎不可以,“禪修”幾年前就接觸,可是我好像很難進入,每次坐下來都很累,因為思緒滿天飛……

由 "叢林法則" 到 "自然法則" ——由我執到無我

我想辻信一老師對“自然法則”與“叢林法則”的解讀也許能夠說明其中的區別:生命的形態都是跟著自然法則,都是無我的狀態,但在叢林法則裡,生命都需要意義,需要競爭。自然中的我是一種無我狀態,是非自我。當你達到無我時,就不會去找自我的滿足,領會自然法則,找回初心,所以任何生命的形態都是有智慧的。我是什麼,不是線性思考,也不是因果,也不是牛頓定義的相互作用,這些都是過度簡單理解世界的方法和邏輯,我們應該擁有三個能力去理解,我是什麼:是自我覺察、是擁有智慧、是尋找意義。

似乎人在“叢林法則”中必然伴隨焦慮與困擾。我一直無法讓自己進入到禪修之中,“禪修”是我在現有認知裡,能夠尋找到的在“叢林法則”中回歸自我進入“自然法則”的一種修為方式,可是,無奈的進不去。在泰國學習時,我能夠很快的進入,我想,是我一直尋找的一種釋放。也就是,在“叢林法則”中我其實十分執著,我既痛恨“叢林法則”,但是在不知覺中又執著於此,你說,我不想,可是你的手卻握的緊緊的。是的,我們太緊張了,在“叢林法則”中不緊張又如何生存呢?也許泰國的學習於我來說是一種想像的實現,即脫離現實生活,給自我另一種可能性的想像,所以帶著想像進入泰國,我自然的進入自然狀態。泰國的學習於我來說是一個好的開始。慢下來,剛剛好,就不遠了。

在“叢林法則”裡,做到“慢下來”是不易的。因為你不自知的就深陷於“叢林法則”之中,以中國近30年的變化,我們就在其中,起初的城市化進程、加入世貿、全球化滲透,給我們帶來的是欣喜與全新視野。所以我們都很“快”,我們陶醉其中,我們也會獲得滿足感,因為充實而繁忙。但同時帶來的也有緊張和壓迫感,有一天當你感覺累了,站在人影如梭的地鐵站裡,一趟趟地鐵重復快速的駛過時,當你站在天安門前仰望城樓時,你發現好像這個城市其實離你很遠,或者你不知道你生活了這麼多年的城市與你有什麼關系?現代社會通過現代生產的方式,把個體不斷的從你所生活的社區分離出來。人就越來越孤立越來越脆弱,因為人類進入的是全球唯一的市場,只通過經濟來定義我們是誰?

命名世界、執著與隔離斷裂感——不察物我互聯

除此之外這種隔離斷裂感,也體現在命名與非命名的詮釋裡。命名只是命名,不是事物本身,是人類思考出來的,並不是世界源出的一部分,命名世界的基礎是沒有命名的世界,就是自然,在未命名的世界裡,自然裡無所謂好壞,只是因為我們對命名世界裡有太多的執著,而使未命名世界變的沒有意義,但事實上命名世界只是我們認識世界的一個方法,並且在命名的世界裡很難從一個動態的角度去認識世界,我們陷入到執著裡,只有尋找命名世界與未命名世界的平衡,我們才可以生活得自由。

我們執著於命名世界,而這種執著把我們割裂開來,在我們不斷追尋命名意義時,我們的斷裂感隔離感會愈發強烈,我們離自由也就越遠。而事實上社會的發展是整體共同發展的,不能分離,彼此聯結的。其中也包括自然,我們在無限索取她。自然是財富,但是我們不可以擁有,我們和自然之間是聯結而不是擁有,我們是其中的一部分。但我們不可以擁有,我們之間是聯結而不是擁有,我們是其中的一部分。

就像辻信一老師這樣解讀共同存在,“空氣”一直在我們的身體裡,分不清楚哪一部分是空氣,哪一部分是我,所以從某種意義上講我就是空氣,空氣就是我,動物也是這樣。我們呼吸的空氣是相互交換的,是連接在一起的,也許我們現在呼吸的空氣是6500年前的,所以沒辦法說空氣是我的,每一個人和每一個物種都是相互關聯的沒有什麼區分,不僅關聯現在,也關聯過去和未來。過去現在未來都是同一條河。

我們過度掌控我們的世界,我們擁抱文明的同時,沒有意識到文明是一種被外界內化的知識。我們丟掉了我們的文化,在地、原生態、可持續發展的知識。就像我們中國的城市,每一個城市無論建築還是價值觀似乎都很像。

很喜歡《自然農法》裡提倡的,少一些人工的介入,讓土地自然的生長,不耕種,不用化肥,尊重所有的生命。就像森林裡的土地是沒有耕種的,保持了所有生命體的多樣性。耕作作為人類文明的行為,但在自然的時長裡卻是短期的行為。川口由一說,自然農法的行為看起來很孤單,但是他一點不覺得自己孤獨,他也不會勸說他的鄰居也去做自然農法,每個人都可以有自己的選擇,因為他觀察到他的鄰居沒有做好改變生活方式的准備。轉變是逐步的,是一種生活方式,是一種技術,也是一種哲學,是意識的轉變,是對現代生活的反思。他自己會堅持下去,真理總是真理。如果你跟隨你真正的道路,就會給你帶來快樂。當我們學會照顧生命的時候,就會隨遇而安,減少欲望。

在全球壟斷下探索社區經濟——對經濟學的省思

第二周的學習就像大學裡政治經學課程,不過和上大學時不同,大學時基本上是概念堆積概念,所以都是似曾相識但是看不清楚面目。雖然後來的生活中也是常有接觸這些知識點,不過這些知識也都是碎片化的,沒有時間或者沒有意識到需要認真的去再學習。這次有機會梳理了一遍,從理論上了解古典自由主義、新自由主義到現代自由主義的發展過程,看清楚資本主義到帝國主義以及全球化過程一個硬幣的兩面性,了解金融危機形成的過程,以及不同國家對社會主義嘗試的失敗與討論;第一次認知佛教經濟學,第一次了解到世界各地都有社區在進行社區經濟的探索。

我們看到西方經濟學代表了一種“最大化”的框架,它試圖使利潤、欲望、市場、工具使用及自身利益最大化,以構建一個“越大越好”、“多多益善”的世界。在全球化進程中,全世界就像一個工廠、一個體制、一種文化,也就是在經濟層面上整個世界被分工為工業化鏈條,每個國家都是鏈條的一部分,只生產其中的一部分,其他的需要都通過購買滿足,全球消費著同樣的商品;政治層面上整個世界都朝向同樣的政治體制即所謂的民主選舉制;社會層面上整個世界在互聯網的傳媒方式下進行著同質性文化的傳播。這樣整個世界都處於標准模式下,即便實現全球範圍的壟斷,而這種壟斷似乎都不需要軍隊,讓我們在不知覺中進入後殖民時代,哪怕是大學的獎學金也滲透著教育壟斷。社會結構裡的各個層面也都滲透著結構暴力,在競爭與利益最大化的驅使下,社會不斷分化,民眾沒有選擇。有時候會問,資本主義的下一個體制會是什麼體制?社會主義嗎?似乎在不斷的實踐中不斷的在失敗……我們的出路在哪裡?是的,如果只是這樣的一個思路似乎會走到死胡同而看不到希望。

西方經濟學vs佛教經濟學——利潤、欲望、市場vs適足、共生、幸福

在我們這兩周的學習中,都會不斷的出現一個人——舒馬赫,他被稱為可持續發展的先驅,在20世紀70年代,他的提出“小的是美好的”的觀點,就指出西方世界引以為傲的經濟結構,不外乎個人追求利潤及進步,從而使人日益專業化,使機構成為龐然大物,帶來經濟的無效率、環境的污染和非人性的工作環境。他把對傳統發展模式批判的眼光指向了現代技術和大型組織對人性的扭曲和異化,積極倡導一種新的生產方式和消費方式,即以人為主要資源,提高教育水平,珍重土地,更有效地運用工業資源,發展人性化的中間技術。

他提出佛教經濟學,代表經濟“最小化”的框架,苦難、欲望、暴力、工具使用及自身利益必須最小化。指出“小即是美”以及“少即是多”。 佛教經濟學首先是從佛學角度反思經濟發展的學問。 通過“正命”(即正確的生活方式)思想出發,檢視了現代經濟活動的正當性,並指出佛教“中道”思想在經濟學中的價值,即妨礙解脫的,不是財富而是對財富的執著,不在於美好事物的享受而在於對美好事物的渴望。所以佛教經濟學的主要旨義是簡樸及非暴力。

佛教經濟學是一種“中道經濟學”,其兩大特征:謀求真正的福利,不傷害自己也不傷害他者。因為以西方工業化模式為榜樣的經濟發展道路,不僅加速了資源枯竭和環境污染,而且使不少發展中國家陷入了“有增長無發展”的困境之中。就“勞動”來說,舉世公認,財富的一個來源是人類的勞動,但現代經濟學家卻將“勞動”看作一種惡。於是,雇主的理想是有產出就不用工人,工人的理想是有收入就不用工作。從佛教的觀點看“勞動是在人類有尊嚴及自由的情況下適當地展開。凡從事勞動的人都得到祝福,而他們的產品也是”。不幸的是,工業化模式使人成為機器的奴隸而扭曲了勞動的意義,其結果是農村經濟體崩潰、鄉鎮失業趨勢上升、城市中最底層階級人數不斷擴大。為此,舒馬赫提出以“中間技術”來解決發展中國家的貧困、失業、鄉村凋敝等問題,其發展理論可概括為:適中的規模、適中的技術。與此相應的是,來自當地資源、滿足當地需要的產品才是經濟生活的最合理的方式。這種態度有助於探尋適合各民族經濟發展的正確道路。

佛教經濟學有三個基本理念:“適足經濟”理念、“和合共生”理念、“國民幸福總值”理念。

“適足經濟”理論包含三項基本原則,即適度、合理和有內在的免疫力。甘地說“地球提供給我們的物質財富足以滿足每個人的需求,但不足以滿足每個人的貪欲”。該理論指導人們重視正直、誠實、勤奮、知識、智慧、敏銳等方面素質的培養。適足經濟也並非是閉關鎖國的自給自足經濟,而是在全球化大潮中爭取成功之道。它強調每個人要有應對市場經濟的能力,國家也必須具有應對全球化的策略。只有“適度、合理和有內在的免疫力”,人們才會“知足常樂”,也才能形成真正的“可持續發展”。

“和合共生”理論即 “不傷害自己也不傷害他者”。 主流經濟學是以“經濟人”的自我利益為中心,因而強調生產者的利潤最大化、消費者的效用最大化。佛教經濟學將“我”的觀念轉變成“無我”的觀念,批判“我執”,強調人與人、人與自然“和合共生”。

“國民幸福總值”理論,是不丹國王於20世紀70年代首次提出,用GNH概念,對應“國內生產總值”GDP,不丹王國還將“國民幸福總值”寫入憲法,作為本國經濟社會發展的指導思想。它把國民幸福總值具體化為四大支柱:(1)環境和資源的保護,(2)公平和可持續的經濟發展,(3)傳統文化的保留,(4)優良的治理制度。可以說“國民幸福指數”理論是“適足經濟”、“和合共生”理念的綜合體現。

我的社區工作那麼小——價值卻在行動中

以上對佛教經濟學的整理內容來自於泰國學習老師的講解筆記,也有部分是參考網上相關文章的搜索。因為第一次接觸佛教經濟學,可能在理解上還是有許多偏頗,但是一扇門的打開,帶來的不僅是視野。是的,我們在嘗試社區經濟,可是沒有太多的信心,因為太小了,又無可借鑒。我們的確也為社區經濟的嘗試准備了一年多的時間,在一點點理解一點點消化,這個陌生,但似乎不太一樣,也許有些許驚喜的社區工作的可能性……或者說我們在摸著石頭過河,前路看不清,且走且珍惜。

不過這次的泰國學習於我來說是必要的,第一個必要性在於,佛教經濟學似乎給到我一個理論的支持,這樣似乎某種程度證明我們工作的意義。呵呵,我似乎在刻板教育下長大,做任何事都需要意義來支撐。這也是一個人的教育的影響,使其可能覺醒時,要掙脫卻又不斷的無意識的被帶回到原地困擾。第二個必要,做了幾年的社區中心,她依然那麼小、依然那麼慢、給於的依然那麼少……可是我們身邊的環境不斷的對我們說,你們要快點長大,要不你們就會被淘汰……是的,一種無形的壓迫感讓我們不斷的加快手中的事物,我們要改變我們要改變……然後我們疲憊不堪,然後我們還是那麼小,然後我們十分懷疑我們存在的價值……這次的學習到是很好的詮釋,慢下來,剛剛好。這次學習剛剛好,是我做了多年社區工作另一個角度的證明,她的價值就在行動之中。

(全文完)