文 ▏ Shantena Augusto Sabbadini

譯 ▏ 張彩雲

編者按

上世紀60年代至70年代,Shantena分別在米蘭大學及加州大學擔任理論物理學家。出於對更具有變革性的個人和社會實踐的渴望,他於1976年離開學術界,在義大利托斯卡納創辦了一個精神生態農業社區。80年代末至90年代,他擔任義大利Edizioni編輯社翻譯和顧問,遊歷印度並教授和實踐冥想。1991年他擔任國際東西方研究中心愛諾思基金會(Eranos Foundation)的科學顧問,並師從荷蘭藉漢學家魯道夫·利策瑪(Rudolf Ritsema)學習中國古典,其間完成了多項翻譯及評論,包括《易經》及《道德經》。自 2002 年起,Shantena擔任義大利托斯卡納一間另類教育機構Pari Center for New Learning的助理總監。除此之外,現時Shantena亦在位於英國德文郡的舒馬赫學院(Schumacher College)教授短期課程,並主持以道家思想、量子物理學為主題的工作坊,及利用《易經》作內省工具。社區伙伴邀請Shantena在2015年10月底至11月初到北京走訪交流,本文為Shantena於訪京期間在中國人民大學可持續發展高等研究院的演講稿譯文。

________________

世界的靈魂(Anima mundi)

法國人類學家列維·布留爾(Levy-Bruhl)用“神秘參與”(participation mystique)來描述古代和傳統文化的心靈結構。在這種心靈狀態下的個體的“我”沒有清晰的界限,相反“我”跟環境融為一體,意識跟世界緊密交織(Lucien Levy-Bruhl, La mentalité primitive, Alcan, Paris, 1922)。對抱著這種世界觀的文化來說,意識並非思想主體才有的屬性。意識彌漫於所有事物中;每一處都有意識。整個世界都是活的(animated):世界有anima——靈魂。譬如,在古代希臘,山泉是女神,樹木是精靈,風和河流也各有其神祇。

在這些文化裏,日常生活的每個行為,不論是狩獵、採集食物、烹炊或建造居所,都是在跟各式各樣的意識建立關係,並跟另一種東西對話,而這另一種東西跟作為“我”的個體一樣,是活的和具有意識的。

一個獵人必須跟獵物說話而不只是殺死牠,因為獵人必須說服獵物,請牠成為滋養他及其家人生命的食物,就如他們最終也會成為其他生命的食物一樣。基於這種看世界的方式,日常生活的每個行為都是神聖的:每個行為都參與了令人敬畏的迴圈不息的生命的奧秘。人類沉浸在生命的周而復始中,始終感到迴圈不息的生命遠比個體的存在真實。

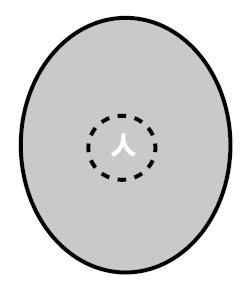

圖1:世界的靈魂:在此圖和下圖,大橢圓代表宇宙,灰色代表意識和心靈。在原始文化裏,意識彌漫整個世界,而“我”的界限是可以穿透的(點線):我和世界之間沒有清晰的分界。[1]

笛卡爾和心靈與物質的分離

在現代的意識觀念中,“我”和世界是分離的。人脫離世界的歷史漫長而複雜——這段歷史就是我們的文化的歷史。為了便於討論,我們只聚焦其中一個轉捩點——笛卡爾(René Descartes)將心靈和物質二分,深刻地影響了後世的科學思想。

我們也許可以說,笛卡爾以被稱為“科學的角度”探究哲學。在笛卡爾的時代,科學剛開始無畏地邁出它最初的步伐。科學工作累進式的進步和哲學周而復始地推敲同樣的根本問題,這兩者間的差別,對愛尋根究底的人來說,大概已十分明顯。笛卡爾決心要讓哲學獲得一個穩固的基礎,為此他致力找尋一個我們不可能懷疑其真確性的基本命題,最後他在自己的思想過程中找到無可置疑的證據。笛卡爾認為,我們不可能確實無誤地述說外在的事物。同樣,我們也不可能確實無誤地述說他人的經驗。但是,我們可以肯定地說“我此刻正在思想”,而這是有關存在的事實的證明。笛卡爾的公式是cogito ergo sum——我思故我在。

因為退守心靈,笛卡爾不得不將通過五官理解的外在世界視為跟心靈不同的事物,為此他指出有兩種根本不同的“東西”:res cogitans(心靈)和res extensa(物質、外在世界)。我們可以通過當下的和最初始的證據確知心靈存在;至於外在世界(物質),我們只能根據五官給我們的資料,通過理智推論其存在。對笛卡爾來說,心靈不存在於空間,而這正是心靈的特點;另一方面,我們理解的外在世界具有佔據空間的特性,因此他稱之為res extensa。

科學範式和約化主義

在笛卡爾的心物二元論下,現代人類跟世界疏離的命運從此無可挽回——象牙塔內的“我”孤立於其周遭的靜止不動、沒有感覺、外在的物質世界(res extensa)。從歷史角度而言,心靈和物質的分離最顯著的結果是科學研究從此可以完全聚焦物質世界,並以發現其固有規律為目的,不必受制于宇宙具有心靈等的形而上的想法。(這類形而上的想法的例子之一是:亞里斯多德認為,物件下墜是因為它們受到吸引,要回到它們原來的地方。)

在後來的三個世紀裏,科學家們全力探究物質世界及其固有規律,並且取得相當驕人的成績。事實上,科學家是如此成功。以至到十九世紀末,笛卡爾的心物二元論中的“心”(res cogitans)變得可有可無。在科學的實證主義哲學裏,任何“生命力量”、“精神”、“心智”或“意識”等對自然事物的干預,都變成是多餘的,而且逐漸被視為“迷信”。心靈曾經被笛卡爾視為存在的首要證據,現在卻成為附在物質、外在世界(res extensa)這封閉的宇宙上無關宏旨的東西。

這個約化主義的範式到今天仍享有主導地位,尤其是在生物科學和醫學科學這些範疇。譬如,神經科學認為,只要我們能夠認識大腦的全部線路,我們就可以完全解釋心靈或意識。換句話說,所有最基本的因果機制都在神經元和神經鍵等層面上運作。意識只是一個附帶現象,是大腦裏發生的物質過程的副產品。

如果世界只是靜止不動的物質,我們就可以任意取用世界所有的東西。但剝奪世界的靈魂的結果是人類也一併失去靈魂,人類生命也隨之失去意義,而我們跟其他人的關係也變成單純是工具性的:世界的物化/客體化變成是其他人的物化/客體化。如果世界可以被約化為科學上的描述,可以用數量來量度,那麼人與人之間的關係同樣可以被約化。金錢是物質交易普遍使用的抽象量度工具,現在卻成為人類交流的終極準則。奴隸成了主人:我們發明的東西反過來奴役我們。

圖2:現代世界:人類不再在世界中央。意識只在我們裏面(如果仍然有意識這回事!如果意識不單是一個附帶現象!),而意識純粹是生化過程的一種隨機結果。宇宙是一個龐大和靜止不動的物質的聚合,其存在既沒有終極目的也沒有意義。

量子佯謬

意識從首要證據變成只是物質的附帶現象。如果這可以被視為笛卡爾洞見的第一個矛盾發展,那麼量子物理學的出現可說是另一個轉捩點,雖然意義相反卻同樣地充滿矛盾。當科學家不斷深入挖掘物質(res extensa)的內核,從其越來越細的結構探究物質時,最後卻被迫發現——物質並不存在。我們或者可以審慎一點地說:物質跟我們天真的和習慣的想法全然不同。在微觀的層面,它表現得很荒唐,令人感到難以置信。同時,也許較重要的是,在我們稱為物質和心靈或意識兩者間,看來沒有清晰的分野,相反兩者是纏結一起難解難分的。

這項發現的歷史很複雜且充滿爭論,但聚焦一個具范式意義的故事可能有用: EPR實驗的故事正是這樣一個例子。這故事的起點跟1930年代尼爾斯·玻爾(Niels Bohr)和愛因斯坦(Albert Einstein)的辯論有關。從一開始,次原子物理學的實驗便在顯微鏡下發現了物理學家稱之為“粒子”——構成物質的東西——的古怪表現。這些用顯微鏡才能看到的東西可以同時在不同地方出現,或同時處於不同的狀態,而且其性質表現出一種固有的不確定性。似乎只有在被觀察和作為一個觀察行為的結果時,粒子才會停留在一個固定的狀態或固定的地方。我們很難接受這樣一個違反常理的想法——事實上,這想法至今仍未滲透我們日常的意識,也未影響我們在這世界思考或行動的方式。量子理論的其中一些奠基人物也不能接受這種想法。愛因斯坦猛烈批評量子物理學不符合實在論(realism),並且跟玻爾——對量子物理學作所謂“正統詮釋”的主要人物——展開了長達八年的激烈辯論。

1935年愛因斯坦提出了他認為足以證明量子物理學不完備的決定性的論據。他設計了一個思想實驗(Gedankenexperiment),證明由量子物理學引申出來被稱為“纏結”(entanglement)的想法是如何違反常理。所謂“纏結”是量子系統間一種特殊的“超距作用”(action at a distance)。愛因斯坦的實驗將量子理論違反常理的面向推至極端,志在得出看來是十分荒謬的結果。

“纏結”實質上是指兩個系統的互動方式在它們的狀態間建立了永遠相連的關係,無論兩者朝不同方向走了多遠,它們始終互相關聯,永遠是一個系統。如果其中一個被量度,另一個立即知道。換句話說,空間的距離看起來毫不重要。你可以說它們間存在“心靈上的聯繫”,就像兄妹和母子間的聯繫一樣。這當然只是一個笑話,但可以很好地表示何謂“纏結”。這概念最終要表達的是,宇宙在深細精微的層面是一個不能分的整體。我們眼裏的宇宙由不同的物體構成,但那只是因為我們的感官無法觸及它們間極幼細的線。

上述有關“纏結”的思想實驗被通稱為“EPR實驗”,EPR是愛因斯坦和跟他聯名發表論文的兩名同事的名字縮寫。這實驗令玻爾和支援對量子物理學作正統詮釋的人相當苦惱。

1935年時代的技術不足以讓愛因斯坦的思想實驗變成真正的實驗,結果這個有時被稱為“EPR佯謬”的爭論沉寂了整整三十年。

1964年一位愛爾蘭物理學家貝爾(John Bell)證明了一個簡單但聰明的小定理,令物理學界重新關注EPR實驗。貝爾最聰明的地方是他不理會EPR實驗的物理過程和法則而只聚焦其邏輯結構。他找出並界定了經典物理學和我們日常思考中的物質的兩個基本特性。他將這兩個特性稱為“實在論”(realism)和“定域性”(locality)。

“實在論”的意思是:我們看一個物件時會看到什麼,要看內在於這物件的東西。譬如,我們看見一個紅色的物體,它是紅色的是因為它的一些固有屬性跟一個藍色物體的屬性是不同的。我們可以為“實在論”下這樣的定義:無論觀察者如何曲解這世界,在他身外始終存在一個帶著客觀質素的客觀世界。

“定域性”的意思是:所有東西在空間中存在(對笛卡爾來說,這概念對物質的定義是如此重要以至他將物質稱為res extensa)。我們可以想像東西只佔有部分空間,並且只能通過借空間傳送的某種行為——物理學家稱之為“信號”——跟其他東西互動。

貝爾將實在論和定域性的假設應用於EPR實驗,得出的結果跟量子物理學預言的並不一致。換句話說,量子物理學的理論明顯地不符合定域性和實在論的原則。相反,我們平常有關物質、物體和東西的概念則很明顯符合這些原則。

因此,贝尔定理提供了一个方法,让我们可以比较量子物理学和符合定域实在论的一般有关物质的理论。令人感到惊奇的是,“世界是否实在的(realistic)和定域的(local)”这个深刻的哲学问题,竟然可以通过实验测知!

科學實驗人員於是努力讓實驗成真。他們在1970年代不斷重複進行EPR實驗,終於在1980年由艾倫·愛斯派克特(Alain Aspect)在巴黎進行了最令人信服的實驗。實驗結果支持量子理論的預言,否定了定域性和實在論是物質的必然條件。愛因斯坦曾經認為這想法是如此荒謬,明顯地足以令量子物理學失去可信性,但愛斯派克特的實驗結果卻證明事物正如量子物理學所想!現在我們知道不能以定域和實在論的語言來描述自然。我們有關物質的天真的想法(當然是定域和實在的)不適用於顯微鏡下的世界。如果我們將定域性和實在論作為“物”的定義,那麼愛斯派克特的實驗的含意就是世界並非由“物”構成。

痕跡和實相(reality)

第二個問題很自然出現:為什麼對我們來說,世界看似是由物體構成?為什麼物體看來具有某些固有屬性,佔有特定空間,各方面的表現都跟我們的常識和經典物理學表述的物體一樣,而只有在我們進行量子物理學的狡猾實驗時除外?這就提出了一個技術上被稱為“量子測量難題”的問題。這是一個我們至今仍未完全明白的難題,而就如何解答這難題則意見紛紜。我以下所講的,在一定程度上是我個人的意見,並且反映了我基於自身的工作的成見。

物理學家們現在已承認量子纏結的現象是一個事實,儘管這事實深刻地挑戰了我們對這個世界的慣常想法。有人甚至嘗試借助這理論製造新型的電腦,但一旦談到量子測量難題,物理學家之間便會爭論不休。

我認為這難題源於哲學。出現這難題是因為我們現代的科學文化受著笛卡爾的想法影響,即我們假設世界存在心靈和物質兩種截然不同的東西。量子物理學指出這兩樣東西事實上是不可分的。心靈和物質是在經驗過程中同時生起的。

我們整個現代文化都假設存在一個客觀世界,一個由外在於主體經驗的物質構成的世界。愛因斯坦挑釁地提出以下問題時,就指出了這個“明顯”的前提:“沒有人在看月亮時,月亮是否存在?”這問題看來似乎充滿矛盾,但我們必須認真地解答它。我的意思不是沒有人在看月亮時,月亮就不在,但我們也許應反省一下何謂“存在”。

當沒有人在經驗月亮或任何其他東西時,我們是否有任何有關它們的經驗呢?答案很明顯是沒有。但我們確有下面的這種經驗,譬如,我們看月亮時偶然會閉上眼睛。當我們再次張開眼睛時,我們可以相當肯定月亮還在那裏,位置跟我們閉上眼睛前它所在的位置差不多。而這就是我們講的有一個外在於我們的客觀世界的意思:不論是在個人還是在集體共用的經驗裏,我們對世界的經驗有一些可靠的式樣(patterns)。

這些式樣是如此可靠地重複出現以至我們相信有一個客觀世界,一個由大大小小,佔有特定空間和具固有屬性的物體所構成的世界。但是,這只是在以我們的大小尺度談我們日常經驗時才是如此。

當我們談的是非常專門的經驗,如顯微鏡下的物質的性質時,情況就非如此。我們會被迫放棄前述的想法。在這裏,我們的經驗的式樣有不同的再現方式(representation)。在這種再現方式下,客觀世界跟經驗這世界的主體一同生起。換句話說,在第二種情況下,我們必須承認,我們的經驗的首要前提不是外在的世界而是經驗自身。

在這意義下,世界是由經驗過程構成。經驗過程本身是有式樣的(就像我們再張開眼睛時,月亮會在我們預期的地方再次出現一樣),而在多數情況下這些式樣會簡單地呈現為外在的客觀世界。“多數情況下”的意思不是實相(reality)的究竟性質就是如此,相反它只是一張很方便的地圖,能夠滿足我們大部分的實際需要。但量子物理學提醒我們必須對這張地圖的最終基礎存疑,並指出那只是我們在自身的大小尺度下所看到的世界。

我們的經驗有普遍的式樣。這反映一個事實,那就是經驗主體擁有身體。我們是在世界內部經驗世界。我們活在我們經驗的世界內。更具體地說,我們活在一個身體裏,必須通過身體經驗世界。通過一個身體經驗世界是什麼意思呢?意思是每個經驗都涉及這個存在於世界的具體物體——我的身體——的轉變,每個經驗都會在我的身體留下痕跡;事實上是很多痕跡,但有一個痕跡是肯定的,那就是我們腦袋裏的一些神經元的啟動。

這事實很有趣,因為它顯示關於經驗的訊息具有一定的持久性。這訊息通過物理的過程給記錄下來,留下痕跡。換句話說,被經驗的東西的性質看似客觀存在,就像是一個客觀世界一部分一樣[2],結果我們無法看到更深層的再現方式——即世界跟經驗它的主體一同生起,因為經驗過程的性質被遮掩了,尤其是我們有一個身體這事實,而這事實暗示所有經驗都會在世界上留下痕跡。由於我們有身體,對我們來說,世界無可避免地看來是一個外在於我們的客觀存在。對一個擁有身體的主體來說,世界無可避免地看來如此。

我們可以將經驗看成是一個“主體性的原子”。由於訊息的記錄無可避免地通過形成痕跡而伴隨經驗,我們也可以將經驗看成是“客體性的原子”。觀看的主體和被觀看的客體在經驗中一同生起。在這二者共同冒起前只有纏結的整體:沒有主體也沒有客體。通過經驗這個行為,一個“經驗世界的”主體生起,而“被經驗的世界”則作為客體生起。這兩者同時生起:心靈和物質具有相同的界限和範圍,是一個銅幣的兩面。

因此,雖然量子物理學告訴我們世界並非由物體構成,對我們來說,經驗中的世界仍必然看來是由物體構成的。至於世界自身(world-in-itself)當然是不可說的了。量子物理學只是一個模型,一個地圖。但這個模型指出的關於“我們經驗以外的世界”的事情很有趣。它暗示我們在思考“經驗以外的世界”時,不能使用應用於“經驗世界”的概念。事實上,我們沒有可以描述“經驗以外的世界”的語言。如果我們想走近這世界,古代哲人使用的充滿隱喻的語言比現代科學的描述客體的語言更能幫助我們靠近它。

老子和道

老子的《道德經》是道家哲學的奠基文本,據中國傳統的講法,其出現可以上溯至西元前六世紀,而現代研究則將《道德經》上溯至西元前四世紀。我們可以這樣看《道德經》第一章:在這一章,老子精簡而透徹地陳述了主體和客體如何從他稱為“道”的原初整全世界中一同生起。他將看來是互相孤立和客觀存在的紛陳事物的生起稱為“名”:“名”是“萬物”之母。我們可以從多個層面理解這個“名”的過程。在較直接的層面,我們可以將它理解為論述的心將混沌的和不停變化的經驗分類、推理和分析。但我們也可以進一步將它看成是對經驗的規律的陳述:經驗過程中主體/客體無可避免地分裂。由於要留下痕跡,所有經驗可以說都得背叛自己,製造以下的表像——客觀世界和一個“從外面”注視它的主體。至於實相(reality)的最終基礎——“道”、無名——則始終在那裏,始終不能言說。從最根本的意義上說,我們不能以主體和客體或心靈和物質的概念來理解實相。讓我們聽聽老子自己怎樣說。

“道可道非常道

名可名非常名”[3]

這兩句一方面可以被理解為:所有論說都是暫時性的,所有再現(representation)只在特定條件下才能被稱為正確,所有指導規範都是相對的。我們有關實相的描述只是一張地圖,而地圖不是那地方本身。我們繪製的地圖永遠都不可能等同“那地方”——實相是始終不能言說的。可以言說的道就不是道。可以命名的就非曆久不衰的名。“名”在這裏指所有被再現的事物,包含我們為描述實相所作的各種努力的全部面向。老子說,名或再現的事物全都是相對的、暫時的。它們只在某個思想世界的脈絡下才有意義。因為要達到特定目標它們才有效,因此它們是從屬於目標的。

但在較深層次,這兩句可以被理解為經驗過程本身,或者是身處世界的主體的一般“認知規律”。一旦經驗發生,主體和客體就會生起。一旦意識劃分自我和非自我、我和他、我和世界,就有“名”,即是“物”生出。宇宙是物體的宇宙,因為那是一個“具名”的宇宙。意識未出現前沒有物體:物體是在命名的行為中出現的。現代科學的“起源神話”將物體看成是原初的,而意識是後來的,而且可能是意外加進來的東西。這個神話故事大概是這樣的:首先發生了大爆炸,然後物質進化,重元素形成,然後,在一些特殊情況下有機分子出現。之後,也是在一些特殊情況下,生命出現,然後在生命進化的某一點,也許是因為神經系統已充分發展,我們稱為意識的東西醒來並開始四處張望。這是有關我們的故事的當代標準版本。意識是遲來的,無意中跑了進來的客人。至於古代文化,看見的整個宇宙都是活生生的;在他們眼裏,所有東西都有意識。從這個角度看,物質和意識並非兩樣分開的東西,而是一個銅幣的兩面。

“無名天地之始

有名萬物之母”

客觀世界和意識在經驗的行為中一同生起。從最根本的意義上來說,我們可以這樣理解“名”:“名”是作為不可分和不能名的整全性存在或unus mundus(一元世界)呈現為主體和客體的過程。它通過分裂為心靈和物質以及意識和世界而意識到自己的存在。這過程在《奧義書》裏給描寫成一個創世故事。創造主梵天對自己的永恆完美、統一和孤獨感到厭悶,於是分裂為無數東西,又為了跟自己玩捉迷藏而變成母牛和公牛。梵天就這樣創造了世界。

我們當然不應將主體和客體共同生起的過程理解為某個時刻發生的創世行為,以為從那一刻開始就真的有兩樣不同的東西——心靈和物質。相反,我們應將這過程看成是一個不停的創造行為,是每顆“經驗原子”的行動,而這行動不會創造任何“自在之物(thing-in-itself)”。意識和物質雖然是兩極卻始終不可分:世界只能是意識所經驗的世界,而意識只能是正在經驗世界的意識。

因此,實相最終並非由分離的、個別的物體構成。雖然如此,我們活在一個具有物體和個體存在的世界:我們活在一個“具名”的世界。除此以外別無他法,因為一旦意識以主體出現,“自身以外的”世界就以意識的物件/客體出現。“無名”是不能分化的原初的整體——unus mundus或“道”。“名”是從不可分中生起主體和客體及意識和世界的行為,並由此呈現為“萬物”。“名”這行動是萬物之“母”。我們作為“我”——體驗著自身獨立存在的“我”——的旅程從她體內開始並最終在她的體內結束。

“太初有道”(“In the beginning there is the Word”)[4]。這句就是這個意思,因此在非洲的各個宗教觀念裏,“話語”(word)就是創造的力量。在名的宇宙以外只有無名的“道”(Dao),是話語力量不能觸及的“存在”(“道可道非常道”)。

“故常無欲以觀其妙

常有欲以觀其徼”

一旦萬物生起,一旦我們作為個體存在並認同一個身體,吸引和排斥也自然出現。變形蟲出現時已是這樣:它尋找食物和避開有毒的刺激物。進化過程的長鏈正因為我們擁有一樣的態度而揀選了我們,否則我們不會存在。欲望(在正面和負面的意義上說,即吸引和排斥)是個體存在的法則。

佛陀以最简明而灵巧的方式谈欲望的问题。欲望就像影子一样紧随着自我:我们会被我们感到的自我的扩大、生存和愉悦所吸引,并且逃避我们感到的自我的萎缩、死亡和痛苦。但是,自我不是固有的存在:自我是一个错觉、一个幻觉,而这错觉是无常的。因此,所有欲望最终会落空:我们始终会老,会萎缩,会死亡。欲望是痛苦的根源。

佛陀以最簡明而靈巧的方式談欲望的問題。欲望就像影子一樣緊隨著自我:我們會被我們感到的自我的擴大、生存和愉悅所吸引,並且逃避我們感到的自我的萎縮、死亡和痛苦。但是,自我不是固有的存在:自我是一個錯覺、一個幻覺,而這錯覺是無常的。因此,所有欲望最終會落空:我們始終會老,會萎縮,會死亡。欲望是痛苦的根源。

佛教“無我”(anatta)的觀念很符合當代物理學描述的世界的樣子。當代物理學以無限延伸場(infinitely extended fields)來描述所有物質/能量。作為佔有特定空間的物體的個別粒子並不存在:它們只是場(fields)通過佔有特定空間顯現的一種方式。譬如,一粒在地球的電子和另一粒在遠方的銀河系的電子並非兩個截然可分的物體:它們是包含整個宇宙的同一個場的顯現方式,為此它們之間是不可分的。在這角度下,我們的身體也非獨立和具固有實相的東西,相反我們的身體是類似“干預圖樣”(interference pattern)的東西,由延伸整個宇宙的一定數目的場疊加而暫時形成。

我們可以用一個比喻解釋。我們的身體就像海中翻滾的波浪。一個波浪不是獨立向前行進的某個體積的水,而只是海洋的水活動時形成的一個圖樣。這圖樣大體上會不受騷擾地持續一會,然後溶進其他冒起的圖樣裏。我們可以說,波浪的究竟實相只是海。因此,如果我們想像波浪有自我意識並基於習性而追求作為獨立實體地生存下去,那它的欲望無可避免地會落空。這是我們作為人類和有自我意識的眾生的困境:我們不存在但我們依戀我們的存在。死亡令欲望最終落空。

因此佛陀的四聖諦是一個簡單的宣言:存在(existence,ex sistere,站在外面,作為從整體分離出來的個體)就是痛苦。這是佛陀的路——超越痛苦之路——的起點。佛陀的路本質上跟老子沒有分別,基本上也跟東方所有靈性傳統沒有分別。醒覺自我作為幻象的本質:“你”不存在。醒覺你不是波浪而是海洋。一旦這醒覺成為你活生生的經驗,你便剪斷了你和欲望間的聯繫。你便自由了:你超越了痛苦。

因此,我們有兩種方式在世界生存。在擺脫欲望,終止對自我的認同後,沉思這個奇妙、巨大和無法言說的存在的奧秘;沉溺欲望的同時,嘗盡人類萬般情感:愛、恨、快樂、憂愁……通過相或佛教徒說的samsara(輪回)歷盡旅途的各個彩虹階段。

“此兩者同出而異名,同謂之玄

玄之又玄,眾妙之門”

跟大乘佛教一樣,老子的路不是苦行和謝絕塵世的路。老子不是要人拋棄塵世,找尋一個神秘的他處(我們還可以去哪里呢?)。這奧秘和其示現(manifestations),無盡和界限是同一實相的兩面。涅槃(nirvana,解放,熄滅對一個獨立存在的自我的認同)和輪回同一;海洋和波浪都是水。

因此老子不說:“不要將自己看成是波浪,應認同海洋,因為那才是你的本質。”他想說的更加妙微。他說:“此兩者同出而異名”。他要我們對二者同時保持覺醒:沒有自我但作為自我地存在;波浪是海洋,但它不斷地跳著波浪的舞蹈。老子說:活在可見的真實世界,物體的世界,不單要經驗無窮的奧秘,也要經驗有限世界中無邊迷人和令人戰慄的所有事物。跟形相和欲望待在一起,但要不斷覺知無形和欲望以外的狀態。活在世界裏,但不要從屬世界。

___________________________________________________________________

注:

1. 本文各圖的靈感來自理查·塔納斯(Richard Tarnas)2008年在Eranos的一次講課中的繪圖。

2. Shantena A. Sabbadini, Persistence of Information in the Quantum Measurement Problem, Physics Essays, March 2006, Vol. 19 No. 1, pp. 135-150.

3. 英譯見Augusto Shantena Sabbadini, 2013, Tao Te Ching: a guide to the interpretation of the foundational book of Taoism, Published by Augusto Sabbadini.

4. 譯註:這是基督教《約翰福音》的第一章第一句。英文的word是話語的意思,1919年譯成中文並為華人基督教會廣泛沿用至今的《聖經和合本》將Word譯成“道”,有研究分析,這是參考了老子的《道德經》。